Introduction

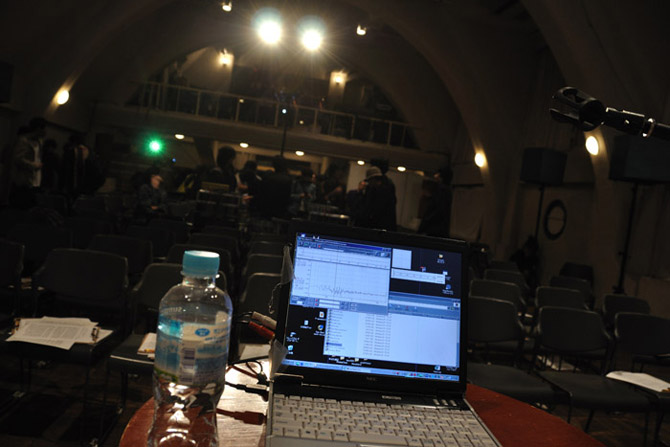

2007年、「灰野敬二 plays Gamelan」と題して行われた 「ミュージック・オブ・ニュー・リファレンス」シリーズ。前回同様「音楽の新しいリファレンスを提案する」をコンセプトに、第二回目は京都アートコンプレックス1928にて開催されました。

今回の出演は、宇都宮泰さん、三輪眞弘さん、川崎弘二さん、岸野雄一さん。川崎弘二さんの著書「日本の電子音楽 増補改訂版」にて語られていた、宇都宮泰さんと三輪眞弘さんそれぞれが考える「音楽と録音再生技術の謎」、来たるべき「未来の音楽」について、シンポジウムとライブを交えて提案していただく内容となりました。

2007年、「灰野敬二 plays Gamelan」と題して行われた 「ミュージック・オブ・ニュー・リファレンス」シリーズ。前回同様「音楽の新しいリファレンスを提案する」をコンセプトに、第二回目は京都アートコンプレックス1928にて開催されました。

今回の出演は、宇都宮泰さん、三輪眞弘さん、川崎弘二さん、岸野雄一さん。川崎弘二さんの著書「日本の電子音楽 増補改訂版」にて語られていた、宇都宮泰さんと三輪眞弘さんそれぞれが考える「音楽と録音再生技術の謎」、来たるべき「未来の音楽」について、シンポジウムとライブを交えて提案していただく内容となりました。

(c) MUSIC OF NEW REFERENCE All rights reserved.

Conference1025

Conference1025